Mineralstoffe

Mineralstoffe und Spurenelemente – kleine Helfer aber oho!

Gerade als Athlet in der Kraftsport- und Bodybuildingszene ist der Verzehr von großen Mengen an Protein, komplexen Kohlenhydraten und von guten Fetten alltäglich. Doch all diese Makronährstoffe müssen auch vom Körper verstoffwechselt werden. Hier kommen die Vitamine, Mineralstoffe- und Spurenelemente ins Spiel. Doch gerade diese kleinen Helfer werden oft vernachlässigt, da sie nicht als wichtig erachtet werden.

Dieser Artikel widmet sich den Mineralstoffen und Spurenelementen.

Thematisiert wird die Geschichte, die biochemische Rolle sowie die Wichtigkeit dieser sogenannten Mikronährstoffe. Des Weiteren befasst sich dieser Artikel mit der Mineralstoffeinteilung sowie den möglichen Verbrauchern dieser Elemente. Auch die Bedeutung für Sportler und der mögliche Einsatz in der Medizin wird im Rahmen dieses Artikels behandelt.

1. Allgemeines

Mineralstoffe in Obst und Gemüse

Mineralstoffe in Obst und Gemüse

Bei den Mineralstoffen handelt es sich um Mikronährstoffe. Sie selbst sind anorganische Verbindungen und für den menschlichen Organismus genauso unabdingbar wie Protein, Kohlenhydrate, Fette und Vitamine. Eine endogene Synthese dieser Nährstoffe ist dem Körper nicht möglich, weshalb sie in Form von Nahrung oder Flüssigkeit zugeführt werden müssen.

Ihre Funktionen sind sehr vielfältig. Exemplarisch könnten wir hier Natrium nennen, welches zu einer normalen Funktion des Nervensystems und einer normalen Muskelfunktion beiträgt. Oder Kalzium, welches zu einer normalen Signalübertragung zwischen den Nervenzellen beiträgt.

Doch die genauen Wirkungen und Funktionen der einzelnen Stoffe werden im Kapitel 4. Mineralstoffeinteilung noch gesondert behandelt.

1.1 Entstehung von Mineralien

Mineralstoffe in natürlicher Rohform

Mineralstoffe in natürlicher Rohform

Die Frage, woher Mineralien kommen oder wie sie entstanden sind, werden sich wohl die wenigsten von uns jemals gefragt haben. Mineralien werden bei der Entstehung in 3 Bildungsstufen unterteilt.

Doch allen gemein ist der Grundstoff und zwar das Magma. Bei Magma handelt sich um die 700º – 1250º extrem heiße geschmolzene Masse aus Gesteinen.

Sie ist hauptsächlich als Teil des Erdmantels und in tieferliegenden Erdkrusten vorzufinden. Viele kennen sie als rotglühende und heiße Lava, die bei einem Ausbruch eines Vulkans herausgeschleudert wird. Kommen wir nun zu den Bildungsstufen.

1.1.1 Primäres Bildungsprinzip

Man spricht vom primären Bildungsprinzip, wenn sich die heiße Magmaflüssigkeit abkühlt und anschließend in eine harte Masse verfestigt. Während des Abkühlens beginnen die darin enthaltenen Stoffe damit, sich abzuschneiden. Bestehen die abgetrennten Stoffe aus einem Gemisch, so spricht man von einem Gestein. Ist es aber ein reiner, alleiniger Stoff, so wird es als Mineral bezeichnet.

1.1.2 Sekundäres Bildungsprinzip

Vom sekundären Bildungsprinzip spricht man, wenn sich die verhärtete Masse durch Verwitterung und Ablagerung ändert. Die Ablagerungen sind stark von den umliegenden Naturgewalten abhängig. Was schlussendlich aus ihnen entsteht, bestimmen der Ort und die um sie herum herrschenden Umwelteinflüsse. Bei bereits bestehenden Ablagerungen, wie bspw. die Struktur eines Berges, kommt es durch Umwelteinflüsse wie Sturm, Regen oder Rissen zu Brüchen im Gestein. Durch die Umweltelemente werden jetzt abgerochene Teile weggespült bzw. vom Wind weggefegt.

1.1.3 Tertiäres Bildungsprinzip

Die letzte und zugleich bemerkenswerteste Stufe ist das tertiäre Bildungsprinzip. Unter dem Einfluss von enormem Druck und/oder Hitze, welcher auf das Gestein einwirkt, werden die in dem Gestein enthaltenen Mineralien herausgedrückt/herausgepresst. Sie bilden dann ein neues Mineral*, welches dann die Bezeichnung Metamorphite bzw. Tertiär-Mineral trägt.

2. Biochemische Rolle von Mineralstoffen und Spurenelementen

Welche Rolle die jeweiligen Stoffe einnehmen, ist sehr individuell und doch von einer gewissen Balance der einzelnen Komponenten abhängig. Inwiefern sich das Ganze in unserem Körper verhält, werden wir aufgrund des Umfanges für die wichtigsten Mineralstoffe und Spurenelemente genauer unter Punkt 4 erläutern.

3. Mineralstoffeinteilung allgemein

Mineralstoffe - die Vieles- und Alleskönner in unserem menschlichem System. Sie sind nur in so kleinen Mengen vorhanden und trotzdem unabdingbar. Der Anteil der Mineralstoffe bei den Wirbeltieren, u. a. dem Menschen, beläuft sich in etwa auf 3 – 4 % der Trockenmasse des Körpers (EGAN, 1976). Des Weiteren sind sie die primären Bausteine unseres Knochenskelettes und der Zähne (MÄNNER & BRONSCH, 1987). Man unterscheidet bei den Mineralstoffen zwischen Mengen- und Spurenelementen. Bei den Mengenelementen handelt es sich um Mineralstoffe, welche im erheblichen Maße in unserem Körper gespeichert werden. Die Mindestgrenze wird hier mit 50 mg pro Kilogramm/Körpergewicht angesetzt (MÄNNER und BRONSCH 1987). Spurenelemente liegen unter der 50 mg/kg Körpergewicht Marke und werden dagegen nur in geringem Maße in unserem Körper gespeichert. Ein Sonderfall ist hier Eisen, da es mit 50 – 70 mg/kg Körgewicht im Grenzbereich liegt, wird es aber praktisch immer den Spurenelementen zugerechnet. Während der Bedarf der Mineralstoffe im Milligramm bzw. im Grammbereich liegt, benötigt der menschliche Organismus von den Spurenelementen nur wenige Milligramm oder Mikrogramm, die täglich mit der Nahrung zugeführt werden müssen. Trotz der unterschiedlichen Zufuhrmengen, sind, was die Wichtigkeit in unserem Körper anbelangt, die Mengenelemente mit den Spurenelementen auf eine Stufe zu stellen. Die Funktionen der Mineralstoffe sind im menschlichen Organismus sehr substanziell, d.h., sie sind beteiligt am Aufbau körpereigener Substanzen (Knochen, Hämoglobin, Schilddrüsenhormone etc.). Doch jetzt bringt ein übereilter Besuch in der Apotheke zur Leistungssteigerung gar nichts. Man muss wie bei allen Dingen wissen, es ist erst das Zusammenspiel vieler Komponenten, welche einen Synergismus ergeben. So ist es auch bei den Mineralstoffen. Als Beispiel könnte man hier jetzt die Matrix aus Kalium, Natrium, Calcium und Magnesium nennen, welche alle zu einer normalen Funktion des Nervensystems beitragen.

3.1 Mineralstoffe auch Mineral oder Makroelemente

Wie bereits unter Punkt 1 beschrieben gehören Mineralstoffe zu den anorganischen Stoffen. Dabei werden sie in 2 Kategorien unterteilt:

Kategorie 1:

Mengen- oder Makroelemente: Gehalt im Körper, deren Konzentration 50 mg/kg Körpergewicht übersteigt.

Zu den Mengenelementen gehören:

- Natrium (Na)

- Chlorid (Cl)

- Kalium (K)

- Calcium (Ca)

- Magnesium (Mg)

- Phosphor (P)

- Schwefel (S)

- Wasserstoff (H)

- Sauerstoff (O) *

- Kohlenstoff (C) *

- Stickstoff (N) *

* Sonderstellungen, werden in dieser Arbeit nicht behandelt.

Kategorie 2:

Spuren oder Mikroelemente: Gehalt im Körper, deren Konzentration unter 50 mg/kg Körpergewicht liegt.

Ausnahme: → Eisen mit 50 – 70 mg/kg Körpergewicht.

Einteilung der Spurenelemente

| mit bekannter Funktion | mit unbekannter Funktion | toxisch (giftig) |

| Chrom | Cäsium | Arsen |

| Eisen | Aluminium | Blei |

| Selen | Lithium | Quecksilber |

| Jod | Brom | Thallium |

| Kobalt | Nickel | Cadmium |

| Mangan | ||

| Molybdän | ||

| Vanadium | ||

| Zink | ||

| Zinn | ||

| Fluor |

3.2 Eigenschaften der wichtigsten Mineralstoffe

3.2.1 Natrium (Na)

| Wirkungen / Funktion im menschlichen Körper | |

| Funktion | Natrium ist verantwortlich für die Regulierung des osmotischen Druckes der Zellen als Hauptmineralstoff im extrazellulären Raum (WIESNER 1970). Zudem ist es wichtig für die Funktion der Zellmembran (elektrischen Potential, Reizleitung und Verarbeitung)(NAYLOR 1991). Zusätzlich ist es beteiligt an der Absorption von Aminosäuren und Zucker im Darm. Außerdem fungiert Natrium als Bestandteil von Enzymen. |

Vorkommen im Körper:

→ ca. 1,38 g pro kg/Körpergewicht, welches sich zu über 79 % im extrazellulären Raum befindet.

Vorkommen in Lebensmitteln:

Natriumverbindung wie z.B. Kochsalz, gesalzene Lebensmittel (z.B. Wurst, Käse) Fertigspeisen, Eier und Käse.

Symptome bei Überdosierung:

Ödembildung durch Wassereinlagerung, Bluthochdruck, Unruhe, Schwindel, Erbrechen, Übererregbarkeit der Muskulatur, Haut- und Schleimhautaustrocknung, Atem – und Herzstörung, Herzversagen.

Mangelsymptome:

Nicht vorhanden.

| Bedarf nach DGE | |

| Normalbürger und Gesundheitssportler | 0,5 - 1,0 g / Tag |

| Sportler (je nach Schweißverlust) | 2,0 – 10 g / Tag |

| Reele Zufuhr beim Erwachsenen | 4,0 – 8,0 g / Tag daher Reduktion angeraten |

3.2.2 Kalium (K)

Geschichte:

Neben dem Natrium entdeckte der Chemiker Sir Humphrey Davy im Jahre 1807 das Kalium. Das erstmals gewonnene Metall nannte er Potassium (die noch heute geltende englische und französische Bezeichnung für Kalium), weil man es aus Pottasche gewinnen kann. Der Name stammt vom arabischen „al-qalya“, was so viel wie Asche (aus Pflanzenasche gewonnen) bedeutet.

| Wirkungen / Funktion im menschlichen Körper | |

| Wirkung | Trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems und einer normalen Muskelfunktion bei. |

| Trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks bei. | |

| Funktion | Neben den genannten Wirkungen gilt es noch zu wissen, dass Kalzium, wie Natrium auch, Bestandteil von Enzymen des Blutes ist. Es ist wichtig bei der Regulation des osmotischen Druckes der Zellen (hohe Konzentration intrazellulär, daher Gegenspieler des Natriums). |

Vorkommen im Körper:

Der menschliche Organismus beherbergt ca. 2g/kg Körpergewicht. Mit ca. 98 % befindet sich der Löwenanteil des Kaliums innerhalb der Zellen (intrazellulär). Die höchste Konzentration ist im Muskelgewebe des Knochenskelettes zu finden.

Vorkommen in Lebensmitteln:

Man findet sehr hohe Anteile von Kalium in Fleisch, Gemüse (Tomaten), Obst (Bananen, Zitrusfrüchten, Trockenobst), Bierhefe, Kakaopulver und in Hülsenfrüchten.

Symptome bei Überdosierung:

Störungen der Herzfunktion, Herzlähmung, schwere Muskel- und Nervenstörungen, Ohrensausen, Taubheit,Halluzinationen, Unwohlsein.

Mangelsymptome:

Wasserverlust, Reizleitungsstörungen, Muskelschwäche, Muskellähmung, Nierenschäden, Koma.

| Bedarf nach DGE | |

| Normalbürger und Gesundheitssportler | 2,0 – 3,0 g / Tag |

| Sportler (je nach Schweißverlust) | 4,0 – 6,0 g / Tag |

3.2.3 Kalzium (Ca)

Geschichte:

Es war der Chemiker Sir Humphrey Davy, der im Jahre 1808 das Kalzium entdeckte. Er war auch verantwortlich für die Namensgebung. Kalzium leitet sich ursprünglich vom lateinischen Wort „calx“ ab, was übersetzt Kalkstein bedeutet. Als chemisches Element hat Kalzium die Ordnungszahl 20 im Periodensystem. Es zählt zu den Erdkalimetallen und ist in der 2. Hauptgruppe anzutreffen.

| Wirkungen / Funktion im menschlichen Körper | |

| Wirkung | Trägt zu einer normalen Blutgerinnung und einem normalen Energiestoffwechsel bei. |

| Trägt zu einer normalen Muskelfunktion sowie zur normalen Funktion von Verdauungsenzymen bei. | |

| Trägt zu einer normalen Signalübertragung zwischen den Nervenzellen bei. | |

| Funktion | Neben den bereits genannten Wirkungen hat Kalzium noch wichtige Funktionen in unserem Körper, wie: |

| Kalcium wird für die Erhaltung normaler Zähne und normaler Knochen benötigt. | |

| Kalzium wird bei der Zellteilung und -spezialisierung benötigt. | |

Vorkommen im Körper:

Der Gesamkalziumgehalt im menschlichen Organismus beträgt ca. 1 kg, dies befindet sich zu 99 % in den Knochen und Zähnen.

Vorkommen in Lebensmitteln:

Kalzium kommt überwiegend in Milch, Milchprodukten, Mohn, Sesam, Brokkoli, Spinat, Grünkohl, Orangen, Mandarinen und Hülsenfrüchten vor.

Symptome bei Überdosierung:

Auftreten von Nierenproblemen (Nierensteine), Magen-/Darmbeschwerden, Durchfall, Störungen des Mineralstoffhaushaltes.

Mangelsymptome:

Muskelkrämpfe, Störungen der Blutgerinnung, Osteoporose (Knochenbrüche, -schwund).

| Bedarf nach DGE | |

| Normalbürger und Gesundheitssportler | 500 mg / Tag |

| Sportler (je nach Schweißverlust) | 500 mg / Tag |

| Bedarf nach DGE | 800 – 1200 mg / Tag |

3.2.4 Phosphor (P)

Geschichte:

Im Jahre 1669 wurde Phosphor von dem deutschen Alchemisten und Apotheker Hennig Brand entdeckt. Seine Namensgebung entstammt dem griechischen Wort „phosphorus“ und bedeutet so viel wie „lichttragend“. Der Grund liegt in der Entdeckung, denn bei der Destillation von Harn erhielt er als Endergebnis den leuchtenden Phosphor. Phosphor (P) ist ein chemisches Element, welches die Ordnungszahl 15 einnimmt und in der fünften Hauptgruppe anzutreffen ist.

| Wirkungen / Funktion im menschlichen Körper | |

| Wirkung | Phosphor trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel sowie zu einer normalen Funktion der Zellmembran bei. |

| Phosphor trägt zur Erhaltung normaler Knochen und normaler Zähne bei. | |

| Funktion | Neben den bereits genannten Wirkungen hat Phosphor noch wichtige Funktionen in unserem Körper: |

| als Phosphatpuffer | |

| als Phosphorsäureester der Nukleinsäuren | |

Vorkommen im Körper:

Der menschliche Organismus besitzt einen Gesamtphosphatspeicher von ca. 700 g, wobei davon 85 % in den Knochen vorkommen, 14 % in den weichen Gewebsstrukturen und 1 % in unserem Blut.

Vorkommen in Lebensmitteln:

Phosphor ist vor allem in Milch, Fleisch, Eiern, Fisch, Getreide, Vollkornprodukten und Wurstwaren vorzufinden.

Symptome bei Überdosierung:

Reduzierung der Produktion von aktivem Vitamin D und somit verringerter Kalziumresorption im Darm. Abbau von Magnesium und Eisen.

Mangelsymptome:

Nicht bekannt

| Bedarf nach DGE | |

| Normalbürger und Gesundheitssportler | 0,8 – 1,2 g / Tag |

| Sportler | 0,8 – 1,2 g / Tag |

3.2.5 Magnesium (Mg)

Geschichte:

Im 18. Jahrhundert war Magnesium in Form von Salzverbindungen gegen Verstopfung bereits weitläufig bekannt. Doch erst im Jahre 1808 wurde es durch den Chemiker Sir Humphry Davy als reines Magnesium dargestellt. Seine Namensgebung stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Magnetstein. Magnesium selbst ist ein glänzendes silbergraues Leichtmetall. Als Elementsymbol wird es als Mg abgekürzt und hat die Ordnungszahl 12. Auf der Suche im Periodensystem ist es in der zweiten Hauptgruppe zu finden. Die zweite Hauptgruppe ist den Erdalkalimetallen vorbehalten.

| Wirkungen / Funktion im menschlichen Körper | |

| Wirkung | Magnesium ist ein immens wichtiges Mineral in unserem Körper. Es ist an rund 100 verschiedenen Enzymsystemen beteiligt. Zu seinen Wirkungen und Funktionen gehören: |

| Magnesium trägt zum Elektrolytgleichgewicht und zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. | |

| Magnesium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems und einer normalen Muskelfunktion bei. | |

| Magnesium trägt zur Erhaltung normaler Zähne und normaler Knochen bei. | |

| Funktion | Magnesium besitzt neben den genannten Wirkungen auch noch eine Funktion bei der Zellteilung. |

| Magnesium trägt zu einer normalen psychischen Funktion bei. | |

| Bedarf nach DGE | |

| Normalbürger und Gesundheitssportler | 0,3 – 0,35 g / Tag |

| Sportler (je nach Schweißverlust) | 0,3 – 0,5 g / Tag |

| Leistungssportler (je nach Schweißverlust) | 0,5 – 0,7 g / Tag |

3.2.6 Eisen (Fe)

Geschichte:

Die Geschichte des Eisens gehört wohl zu den ältesten aller Mineralstoffe. Bereits vor ca. 7000 Jahren fand man in alten ägyptischen Grabstätten erste geschmiedete Erzeugnisse aus Meteoriteneisen. Seine Namensgebung stammt aus dem mitteldeutschen Wort „isen“, das man als „kräftig“ übersetzen kann. Wobei Eisen oft als Ferrum (Fe) bezeichnet wird, was aus dem lateinischen stammt. Ferrum lat. = Eisen.

Eisen ist ein bläulichschimmerndes, zähes und weiches Metall. Es besitzt im Periodensystem die Ordnungszahl 26 und ist in der 8. Nebengruppe der Eisen-Platin-Gruppe anzutreffen.

Eisen selbst ist ein Schwermetall und gehört im ganzen Kosmos zum sechsthäufigsten Element. Für die Industrie ist Eiseninzwischen ein unverzichtbarer Rohstoff für Stahl und Stahllegierungen geworden. Aufgrund seiner chemischen Eigenschaften weist es auch besondere Wirkungen und Funktionen im menschlichen Organismus auf.

| Wirkungen / Funktion im menschlichen Körper | |

| Wirkung | Trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. |

| Trägt zur normalen Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin bei. | |

| Trägt zu einem normalen Saustofftransport im Körper bei. | |

| Trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. | |

| Funktion | Neben den bereits genannten Wirkungen hat Eisen noch wichtige Funktionen in unserem Körper, wie: |

| Liefert einen Beitrag zu einer normalen kognitiven Funktion und zu einem normalen Immunsystem. | |

| Außerdem hat Eisen eine zentrale Funktion bei der Zellteilung. | |

| Bedarf nach DGE | |

| Normalbürger Frau | 15 mg / Tag |

| Sportler | 10 – 20 mg / Tag |

| Sportlerin | 15 – 25 mg / Tag (erhöhte Menge aufgrund von Menstruation) |

| Frauen Schwangerschaft | 30 mg / Tag |

| Frauen Stillzeit | 20 mg / Tag |

| Wirkungen / Funktion im menschlichen Körper | |

| Wirkung | Zum einen trägt Zink zum normalen Stoffwechsel aller Makronährstoffe (Kohlenhydrate, Fette und Proteine) bei sowie zu einem normalen Vitamin-A-Stoffwechsel. |

| Des Weiteren trägt es auch zur Erhaltung normaler Knochen, Haare, Nägel, Haut und einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei. | |

| Ein Grund, warum Zink bei Athleten des Kraftsports so beliebt ist, ist der, dass es dazu beiträgt, einen normalen Testosteronspiegel im Blut zu erhalten. Darüber hinaus liefert Zink seinen Beitrag zu einer normalen Fruchtbarkeit und einer normalen Reproduktion. | |

| Es soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass eine Einnahme von Zink die Erhaltung einer normalen Sehkraft unterstützt. | |

| Außerdem spielt Zink bei unseren zellulären Vorgängen eine Rolle. Es trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. | |

| Neben dem Schutz der Zellen vor oxidativem Stress, trägt Zink auch zu einer normalen DNA Synthese bei. | |

| Funktion | Neben den bereits genannten Wirkungen hat Zink noch wichtige Funktionen in unserem Körper, diese wären: |

| Das Zink zu einer normalen Funktion des Immunsystems beiträgt. | |

| Dazu noch eine Funktion bei der Zellteilung einnimmt. | |

| „Last but not least“ gilt es noch zu erwähnen, dass Zink auch zu einer normalen kognitiven Funktion beiträgt. | |

| Bedarf nach DGE | |

| Normalbürger | 12,5 mg / Tag |

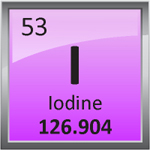

3.2.8 Jod (I)

Geschichte:

Die ersten bekannten Anzeichen von jodhaltigen Mischungen sind vor ca. 3500 Jahren entstanden. Der Erste, der das Jod in Reinform darstellen konnte, war der französische Chemiker Bernard Courtois. Er entdeckte es im Jahre 1811 bei einem seiner Experimente zur Herstellung einer Lauge.

Wenn man Jod in seiner Reinform betrachtet, blickt man auf eine dunkle, schwarzgrau, metallisch glänzende Substanz. Jod hat die Ordnungszahl 53 und ist im Periodensystem in der 17. Gruppe vorzufinden.

Jod ist ein vielverwendetes Spurenelement. Man findet es in Halogenlampen und vielen weiteren industriell verwendeten Bauteilen. Es ist in fast jedem Haushalt in Form von Jodsalz anzutreffen. In unserem Körper wird Jod überwiegend in der Schilddrüse gespeichert. Es wird dort als Grundstoff verwendet, um daraus die beiden Schilddrüsenhormone Thyroxin (T4) und Trijodthyronin (T3) zu synthetisieren.

| Wirkungen / Funktion im menschlichen Körper | |

| Wirkung | Es trägt z.B. zu einer normalen kognitiven Funktion und zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. |

| Außerdem trägt es zur Erhaltung normaler Haut bei. | |

| Ferner hat es auch eine Wirkung in unserem Stoffwechsel, denn es trägt zu einer normalen Produktion von Schilddrüsenhormonen und zu einer normalen Schilddrüsenfunktion bei. | |

| Funktion |

Neben den bereits genannten Wirkungen hat Jod noch wichtige Funktionen in unserem Körper, diese wären z.B.: |

| Jod hat auch noch eine Funktion, indem es zu einer normalen Funktion des Nervensystems beiträgt. | |

| Bedarf nach DGE | |

| Normalbürger | 180 – 200 mcg / Tag |

| Schwangere | 230 mcg / Tag |

| Stillende | 260 mcg / Tag |

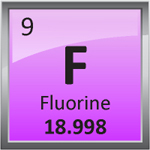

3.2.9 Fluor (F)

Geschichte:

Fluor war anfangs nur als eine Elementmischung vorhanden und zwar als Fluorsalz (Calciumfluorid). Der erste Vorreiter dieses Elementes war Georgius Agricola, das er es auch als Erster beschrieb. Die Namensgebung im Jahre 1808 stammt allerdings von Sir Humphrey Davy. Dieser leitete es vom lateinischen Wort „fluere“, was so viel wie „fließen“ heißt, ab.

Fluor (F) selbst gehört zu den Gasen, welches farblos ist. In höherer Dosierung ist es als gelb-grünliches Gas wahrnehmbar. Es besitzt die Ordnungszahl 9 und ist in unserem Periodensystem in der 7. Hauptgruppe zu finden.

| Wirkungen / Funktion im menschlichen Körper | |

| Wirkung | Fluorid ist ein wichtiges Mineral, welches zur Erhaltung der Zahnmineralisierung beiträgt. |

Vorkommen im Körper:

In unserem Körper beherbergen wir in etwa einen Gesamtvorrat von 2 – 6 g, wovon 95 % sich in unserem Knochen und Zähnen befinden.

Vorkommen in Lebensmitteln:

Ein hoher Fluoranteil ist in Mineralwasser, schwarzem Tee und mit Fluorid versetzten Speisesalz vorzufinden.

Symptome bei Überdosierung:

Verhärtung des Knorpel- und Knochengewebes; Verformung des Skeletts; Verschwärzung der Zähne und mögliche Schädigung des Embryos im Mutterleib.

Mangelsymptome:

Verminderte Härte des Zahnschmelzes; erhöhte Knochenbruchgefahr aufgrund der Destabilisierung der Knochenstruktur und verlangsamte Reifung der Knochenstruktur/Wachstum.

| Bedarf nach DGE – Bis dato gibt es keine festgelegten Bedarfswerte. Momentan existieren nur bestimmte Richtwerte | |

| Männer | 3,8 mg / Tag |

| Frauen | 3,1 mg / Tag |

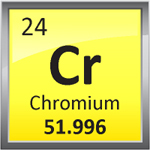

3.2.10 Chrom (Cr)

Geschichte:

Die ersten Anzeichen von Chrom wurden vor ca. 3200 Jahren im asiatischen Raum und alten China gefunden. Damals wurde es als eine Verbindung von Chrom und Salz zur Fertigung von Schwertern verwendet. Seine Entdeckung hat das Chrom dem französischen Chemiker Louis Nicolas Vauqulin im Jahre 1797 zu verdanken. Die Namensgebung "Chromium" leitet sich von dem griechischen Wort "chromos" ab, was Vielfalt der Farben bedeutet. Dies lässt sich auf die verschiedenen Farben der Chromsalze zurückführen.

In seiner natürlichen Form besitzt Chrom keine eigene Farbe und wird daher den farblosen Metallen zugeordnet. Es besitzt die Ordnungszahl 24 und ist in der 6. Nebengruppe anzutreffen.

| Wirkungen / Funktion im menschlichen Körper | |

| Wirkung | Chrom ist ein essentielles Spurenelement, das durchaus eine besondere Rolle im menschlichen Stoffwechsel besitzt. |

| Zum einen trägt es zu einem normalen Stoffwechsel von Mäkronährstoffen bei. | |

| Außerdem trägt Chrom zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckers bei. | |

| Funktion | Neben den bereits genannten Wirkungen hat Chrom noch wichtige Funktionen in unserem Körper, diese wären z.B.: |

| Es ist unter anderem eine Komponente des Glukose-Toleranz-Faktors. | |

Vorkommen im Körper:

keine Angabe

Vorkommen in Lebensmitteln:

Chrom ist hauptsächlich in Fleisch, Bierhefe, Vollkornprodukten und Pflanzenölen vorzufinden.

Symptome bei Überdosierung:

Ekzeme, Allergien und stark toxische Erscheinungen wie Durchfall, Nieren- und Leberschäden.

Mangelsymptome:

Mögliche Unterzuckerungen; Schwankungen des Blutzuckerspiegels und eine Verminderung der Glukosetoleranz.

| Bedarf nach DGE | |

| Normalbürger | ca. 30 – 100 mcg / Tag |

| Sportler/Gesundheitssportler | 100 – 200 mcg / Tag |

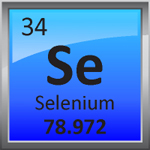

3.2.11 Selen (Se)

Geschichte:

Der Entdecker des Selens war der schwedische Chemiker Jöns Jakob Berzelius. ihm fiel die sonderbare Rotfärbung des Schlamms in einer Bleikammer auf. Dies faszinierte ihn so sehr, dass er damit rumexperimentierte und das neue Element im Jahre 1817 entdeckte. Seinen Namen erhielt es ebenfalls von Berzelius. Es sollte den Namen "Selen" bekommen, welches vom griechischen Wort "seléne (Mond)" abgeleitet ist.

Selen wird zu den Ultraspurenelementen gezählt und schimmert je nach Temperatur in den verschiedensten Farben. In der Natur kommt Selen meist in Verbindungen wie z.B. mit Schwefel vor. Es vereinnahmt für sich die Ordnungszahl 34 und ist im Periodensystem in der 6. Hauptgruppe vorzufinden.

| Wirkungen / Funktion im menschlichen Körper | |

| Wirkung | Als Ultraspurenelement trägt es zu einer normalen Spermabildung bei. |

| Ferner trägt es zu Erhaltung normaler Haare und normaler Nägel bei. | |

| Selen hat auch einen Einfluss auf das Hormonsystem und trägt zu einer normalen Schilddrüsenfunktion bei. | |

| Außerdem trägt es dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. | |

Vorkommen im Körper:

In unserem Körper haben wir von Selen einen Gesamtvorrat von ca. 10 – 15 mg.

Vorkommen in Lebensmitteln:

Selen ist hauptsächlich in Eiern, Knoblauch, Vollkornprodukten, Pilzen, Oliven, Fisch und Fleisch enthalten.

Symptome bei Überdosierung:

Knoblauchartiger Mundgeruch, Haarausfall, brüchige Fingernägel, Herzmuskel- und Leberschäden, Schmerzen in der Muskulatur sowie Übelkeit und Benommenheit.

Mangelsymptome:

Keshan-Krankheit, Herzmuskel- und Leberschäden, Muskelschmerzen und Muskelverhärtungen.

| Bedarf nach DGE | |

| Normalbürger und Gesundheitssportler | ca. 50 – 100 mg / Tag |

Belastungen bzw. Stresssituationen führen zu einem erhöhtem Mineralstoff- und Vitaminverbrauch

Belastungen bzw. Stresssituationen führen zu einem erhöhtem Mineralstoff- und Vitaminverbrauch

4. Verbrauch von Mineralstoffen und Vitaminen

Einige von diesen Situationen mit dem verursachten Mangel werden in der Tabelle dargestellt.

| Mögliche Belastungs- / Stresssituation | Mögliche Mangelerscheinung |

| Rauchen | Vitamin A, C, E Zink, Selen |

| Schwangerschaft oder Stillzeit | B-Vitamine, Folsäure, Vitamin C, Jod, Eisen, Zink und Magnesium |

| Sport | B-Vitamine, Eisen, Chrom, Zink, Vitamin C, E, Beta-Carotin |

| Stress | Magnesium, Vitamin D, C, E |

| Medikamente / Krankheit | Muss individuell mit dem behandelnden Arzt abgestimmt werden. |

5. Einsatz im Sport

Mineralstoffe im Sport

Mineralstoffe im Sport

Die bedarfsgerechte Ernährung und damit eine ausreichende Zufuhr an Mineralstoffen und Spurenelementen spielt für eine maximale Leistungsfähigkeit des Körpers eine übergeordnete Rolle. Sei es bei Reaktions-, Ausdauer-, Konzentration- oder bei Kraftsportarten, wie z.B. dem Bodybuilding. In jeder dieser Sportarten verspricht man sich einen gewissen Vorteil, um auch das kleinste bisschen an Leistung mehr aus dem Körper herauszuquetschen.

Als Nahrungsergänzungen existieren Mineralien und Spurenelemente in verschiedensten Darreichungsformen, wie z.B.:

- Kapseln

- Tabletten

- Fertigpulver

- Liquide → gelartige Flüssigkeit

- In Sportgetränken

- uvm.

Einige Mineralstoffe werden vor allem im Bodybuilding besonders oft verwendet.

Wir werden in den nächsten Punkten uns die 2 wichtigsten Vertreter greifen.

5.1 Zink

Zink ist ein essentielles Spurenelement, das an über 300 verschiedenen Enzymreaktionen teilnimmt. Darunter fallen auch zelluläre Vorgänge der Muskulatur. Dieses Element ist vor allem für Kraftsportler und Bodybuilder von besonderer Bedeutung. Zink ist neben anderen Makro- und Mikronährstoffen ein Element, welches zur Herstellung des männlichen Geschlechtshormones Testosteron verwendet wird. Des Weiteren trägt Zink zur Erhaltung einem normalen Testosteronspiegels im Blut bei. Im Hinblick auf die genannten Punkte sollte auch erwähnt werden, dass Zink zu einer normalen Fruchtbarkeit und Reproduktion beiträgt. Doch diese zwei Punkte sind nur ein kleiner Auszug aus dem großen Wirkungsspektrum des Zinks. Manch ein Bodybuilder bezeichnet Zink als kleines „Wundersupplement“. Bei der Menge an Wirkungen und Funktionen, welches das Zink aufweist, ist das nicht verwunderlich. Schließlich wird ein erhöhter Testosteronspiegel von Bodybuildern mit mehr Kraft, mehr Muskelwachstum und erhöhter sexueller Leistungsfähigkeit in Verbindung gebracht. Diesbezüglich gibt es eine interessante Studie, welche Abassi et al 1980 mit älteren Herren durchführte. Ziel der Studie war es, herauszufinden, wie sich eine zinkarme Ernährung auf das Sexualverhalten der Männer auswirkt.

Die Studie war wie folgt aufgebaut:

| Teilnehmer | 5 |

| Geschlecht | männlich |

| Durchschnittsalter | 57 Jahre |

| Beschränkte Zinkaufnahme | 2,7 – 5 mg täglich |

| Studiendauer | 24 – 40 Wochen |

| Oligospermien | Anzahl der Spermien weniger als 40 Millionen pro Ejakulat |

Die Ergebnisse stellten klar dar, dass eine verminderte Zinkzufuhr die Hodenfunktion beeinträchtige und die Spermienanzahl reduzierte. Erhielten die Probanden aber wieder ausreichend Zink, normalisierte sich deren Hodenfunktion und die Anzahl der Spermien stieg ebenfalls wieder auf ein Normalmaß an.

Die dargestellte Studie über Zink kam zu positiven Ergebnissen, jedoch ist sie nach wissenschaftlichen Maßstäben nicht anerkannt. Diesbezüglich sind noch weitere Studien vonnöten.

Doch was ist jetzt mit der Kraft? Ein Artikel, der im Jahre 2009 im „Research Journal of International Studies“ erschien, handelte genau von diesem Thema.

Aufbau der Studie:

| Anzahl der Probanden | 24 |

| Geschlecht | weiblich |

| Sportlevel der Probanden | athletisch, trainiert |

| Studiendauer | 8 Wochen |

| Zinkdosis täglich | 25 mg |

| Zu trainierende Muskeln | Quadrizeps, Trizeps |

Nach Abschluss aller Tests konnte kein Anstieg der Kraft festgestellt werden. Jedoch konnte eine verbesserte intramuskuläre Koordination der einzelnen Muskelfasern im Trizeps- sowie im Quadrizepsmuskel gemessen werden.

Der Artikel im „Research Journal of International Studies“ zeigte durchweg die guten Ergebnisse des Zinks, jedoch finden sie wissenschaftlich gesehen keine Anerkennung. Trotz der guten Ergebnisse sind weitere Forschungen auf diesem Gebiet unerlässlich.

5.2 Magnesium

Das Magnesium ein interessantes Mineral ist, dürfte inzwischen jedem bekannt sein. Aber wussten Sie schon, dass die Kombination aus Zink + Magnesium einen interessanten Synergismus hervorbringen könnte?

Dies schlussfolgert zumindest eine Studie, welche im Jahr 1999 unter der Leitung von Brilla LR. mit Footballspielern und einer Placebogruppe durchgeführt wurde. Die Footballspieler erhielten eine Kombination aus Magnesium, Zink und Vitamin B6. Die Ergebnisse waren verblüffend. Nach nur 8 Wochen hatten die Footballer einen um 30 % höheren Testosteronspiegel sowie einen um 11,6 % höheren Kraftzuwachs als die Placebo-Gruppe.

Die gezeigten Fakten der Studie waren zwar gut, es fehlt ihr aber bis dato an wissenschaftlicher Anerkennung. Demzufolge sind weitere Untersuchungen mit zusätzlichen Probanden ein notwendiges Unterfangen.

Sportler benötigen gegenüber dem Normalbürger mehr Magnesium. Gerade Kraftsportler tun gut daran, ihren Magnesiumvorrat auf einem Optimum zu halten, um stets leistungsfähig zu sein. Diesbezüglich führte Brilla LR. 1992 eine Studie durch, bei der er untrainierten Probanden 8 mg Magnesiumoxid pro Kilo Körpergewicht verabreichte. Es kam bei allen Teilnehmern zu einem wesentlich größeren Kraftzuwachs.

Die von Brilla LR. geleitete Studie brachte beeindruckende Resultate hervor. Allerdings ist sie bis jetzt wissenschaftlich nicht anerkannt. Weitere Studien zu diesem Thema werden bereits durchgeführt, es bleibt abzuwarten, welche Ergebnisse diese hervorbringen.

Neben einem guten Training und einem ausgewogenen Ernährungsplan spielt der Faktor Schlaf eine entscheidende Rolle. Dieser Punkt wird oft von vielen Kraftsport- und Bodybuilding Enthusiasten vernachlässigt oder als nicht so wichtig angesehen. Doch das ist falsch, denn die Muskulatur wächst und der Geist regeneriert sich ausschließlich in unserer Schlafphase. Gerade hier, kurz vor dem Schlafengehen, kann Magnesium ein nicht zu unterschätztes Supplement sein, denn es trägt zu einer normalen psychischen Funktion bei. In diesem Zusammenhang führte Abbasi et al 2012 eine Studie mit älteren Menschen durch.

Diese litten an folgenden Problemen wie:

- Schlaflosigkeit,

- allgemeinen Einschlafschwierigkeiten,

- verfrühtem Aufwachen

- oder sie hatten das Gefühl, nach dem Aufwachen überhaupt nicht erholt zu sein.

Abbasi und seine Kollegen kamen nach Auswertung aller Daten zu folgendem Schluss. Die Einnahme eines Magnesiumpräparates schien die Schlaflosigkeit zu verringern, die Schlafeffizienz zu erhöhen sowie die Dauer des Schlafens zu verlängern. Ebenso fühlten sich alle Probanden ausgeruhter und frischer nach dem Schlaf. Bei den Probanden wurde auch ein wesentlich niedrigerer Serum-Cortisolspiegel gemessen als noch vor Beginn der Studie.

Obwohl die von Abasi geleitete Studie mit optimistischen Ergebnissen überzeugen konnte, blieb ihr bis heute jegliche wissenschaftliche Anerkennung verwehrt. Allein dieser Umstand macht es notwendig, auf diesem Gebietet weiter zu forschen.

6. Die Rolle in der Medizin

Mineralstoffe in der Medizin

Mineralstoffe in der Medizin

Neben der allgemeinen Bedeutung und der Verwendung in vielen Sportarten haben die Mineralstoffe und Spurenelemente ebenfalls einen festen Platz im Bereich der Medizin.

Für die Vorsorge sind Mineralstoffe von großer Wichtigkeit. Sie sind für die unterschiedlichsten Prozesse und Funktionalitäten im Körper enorm wichtig und müssen deshalb mit der Nahrung oder als Nahrungsergänzungen zugeführt werden.

Einige dieser Mineralstoffe werden in größerer Menge für Körperfunktionen gebraucht und werden deshalb als so genannte Mengenelemente bezeichnet. Die Konzentration dieser Mengenelemente im Körper beträgt mehr als 50 mg/kg. Dazu gehören Natrium, Kalium, Magnesium, Chlorid, Kalzium, Phosphor und Schwefel.

Die Spurenelemente im Organismus dagegen machen weniger als 0,01 Prozent der Körpermasse aus. Es werden deshalb unter 50 mg/kg Körpergewicht gebraucht. Bis heute kann die Zahl der lebenswichtigen Spurenelemente nicht genau angegeben werden. Chrom, Kupfer, Jod, Zink, Fluor, Selen, Mangan, Molybdän und Eisen zählen dazu. Eisen ist hierbei die Ausnahme. Seine Konzentration liegt bei etwa 60 mg/kg Körpergewicht, dennoch zählt man es zu den Spurenelementen.

Daneben gibt es noch Ultraspurenelemente, die nur in sehr geringen Konzentrationen im Körper vorkommen und für die auch bis zum heutigen Wissenstand noch keine eindeutige Funktion festgestellt werden konnte. Beispiele hierfür sind Aluminium, Blei oder Arsen.

Der Bedarf an Mineralstoffen lässt sich zumeist ohne Problem mit einer ausgewogenen Mischkost abdecken, vor allem mit viel Vollkornprodukten und Gemüse.

6.1 Kalzium und Knochen

Wissenschaftlich eindeutig belegt ist, dass Calcium zur Erhaltung normaler Knochen beiträgt.

6.2 Jod und die Schilddrüse

Eine gut funktionierende Schilddrüse ist für unseren Organismus lebenswichtig. Wenn man bedenkt, dass die Schilddrüse gerade mal bis zu 25 g wiegt, zählt sie doch eher zu den kleinen Organen. Trotzdem ist sie für die Sezernierung der Schilddrüsenhormone T4 (Tetrajodthyronin bzw. Thyroxin) und T3 (Trijodthyronin) verantwortlich und ist somit entscheidend für unseren Stoffwechsel. Gerade weil die Schilddrüse für unseren Stoffwechsel so wichtig ist, sollte eine regelmäßige und ausreichende Versorgung mit den wichtigsten Rohstoffen wie Jod, Eisen und Selen stets gegeben sein. Eine Unterversorgung an diesen Mineralstoffen, vor allem dem Jod, ist in der Bevölkerung kein unbekanntes Phänomen und kann zu den sogenannten Jodmangelkrankheiten führen. Gerade Schwangere sollten in der Schwangerschaft auf eine ausreichende Versorgung dieses Elementes achten, da es sonst zu irreversiblen Schäden des Gehirns beim Fetus kommen kann (WHO, 2004). Allerdings kann ein Mangel auch andere Ursachen haben. Einer der Gründe wäre z. B. genetische Disposition oder falsche Ernährung (Delange, 1994).Wenn man sich die ganze Weltbevölkerung ansieht, merkt man, wie essentiell Jod für die Schilddrüse ist. Immerhin leben 35% der Weltbevölkerung in Gebieten, in denen kaum Jod vorhanden ist. Gerade in diesen Gebieten haben ca. 15% eine Jodmangel-bedingte Struma (vergrößerte Schilddrüse) (WHO, 2004). Laut einer Statistik aus dem Jahre 2005 leiden fast 25% der deutschen Bevölkerung an Jodmangel und den daraus bedingten Krankheiten. Zur Behandlung von Jodmangelkrankheiten werden z. B. vom Arzt hochdosiertes Jod, oder wenn es nötig ist, Schilddrüsenhormone verschrieben. Diese Schilddrüsenhormone wie das L-Thyroxin haben oft zusätzlich Kalium oder Jod enthalten. Allein in Deutschland wurden im Jahre 2010 16,7 Millionen Rezepte für das Schilddrüsenhormon Levothyroxin ausgestellt. Spätestens hier sollte dem aufmerksamen Leser verständlich werden, wie wichtig es ist, sich ausreichend mit Jod zu ernähren und seine Schilddrüse regelmäßig beim Arzt untersuchen zu lassen.

7. Fazit und abschließende Worte

„Mineralstoffe und Spurenelemente – kleine Helfer aber oho!“ so lautet der Titel dieses Artikels. Die Überschrift verrät es schon, diese kleinen Helfer mögen zwar klein sein, sind aber für unseren menschlichen Organismus absolut essentiell. Das ist auch der Grund, warum wir sie regelmäßig und ausreichend täglich zu uns nehmen müssen.

Doch fangen wir ganz von vorne an. Wir haben uns als erstes mit dem Entstehung der Mineralien beschäftigt. Hier konnten wir sehen, dass der Ursprung das Magma ist, welches aus dem Inneren der Erde strömt und aus den Vulkanen zur Oberfläche befördert wird. Anschließend findet dann die Entstehung über die 3 Bildungsstufen statt, bis schlussendlich ein neues Mineral daraus entsteht. Als nächsten Punkt kamen wir zur Einteilung der Mineralstoffe und sahen, dass diese nochmals in 2 Kategorien (den Mengen- oder Makroelementen) und in Spuren- oder Mikroelemente eingeteilt wurden. Um uns ein Bild von den Mineralstoffen machen zu können, haben wir uns die wichtigsten Vertreter wie z. B. Zink, Eisen, Magnesium und Chrom angesehen. Gleich danach folgte die Darstellung der möglichen Belastungen. Hier konnten wir erfahren, dass je nach Stresssituation eine nicht unerhebliche Menge an den verschiedensten Vitaminen und Mineralstoffen verbraucht wird. Es wurde klar, dass Mineralstoffe und Spurenelemente über ein breites Wirkungsspektrum verfügen. Als letzten Punkt sind wir in den Bereich der Medizin gegangen, wo wir sehen konnten, wie sich eine zusätzliche Kalziumzufuhr auf die Knochenstruktur von Kindern auswirken kann und das es erwiesen ist, das Kalzium zu der Erhaltung normaler Knochen beiträgt. Außerdem erfuhren wir, wie wichtig das Jod für unsere Schilddrüse ist, das ein Jodmangel nicht selten ist und welche verheerenden Konsequenzen dieser haben kann. All diese dargestellten Punkte zeigen uns, wie wichtig diesen kleinen Helfer für unseren Körper sind. Doch sicherlich haben die Mineralstoffe und Spurenelemente noch mehr zu bieten. An diesem Punkt müssen wir einfach abwarten, was die zukünftigen Studien noch zu Tage fördern.

Bildquellen:

© Kim Schneider - Fotolia.com

© Photographee.eu - Fotolia.com

© Piotr Marcinsk - Fotolia.com

© lumyy010 - Fotolia.com

© psphotography - Fotolia.com

Quellen:

Abassi, AA. et al. (1980): Experimental zinc deficiency in man. Effect on testicular function. In:The Journal of Laboratory and Clinical Medicine: 1980; 96 (3): 544 – 550.

Abassi B. et al. 2012: The effect of magnesium supplementation on primary insomnia in elderly: A double-blind placebo-controlled clinical trial. J Res Med Sci. 2012 Dec;17(12):1161-9.

Ali, PN. / Hanachi, P. / Golkhoo, S. (2009): Effect of Zinc Supplement on the Upper and Lower Trunk Strength on Athletic Women. In: Research Journal of International Studies: 2009; 9: 59 – 64.

BERNER LA, CLYDESDALE FM, DOUGLASS JS (2001) Fortification Contributed Greatly to Vitamin and Mineral Intakes in the United States. CSFII 1989-1991, The Journal of Nutri-tion, Vol. 131(8): 2177-83.

Brilla LR, Haley TF (1992) Effect of magnesium supplementation on strength training 3 Rayssiguier Y, Guezennec CY, Durlach J (1990) New experimental and clinical data on the relationship between magnesium and sport. Magnes Res 3: 93-102

Brilla LR, Conte V (1999) Effects of zinc-magnesium (ZMA) supplementation on muscle-attributes of football players. Med Sci Sports Exerc 31 (5 Spp): S123

Egan, A.R. (1976): Metabolism of Vitamins and Minerals. In: Veterinary Physiology. 1st edition, Phillis, J.W. (ed.), Wright-Scientechnica, Bristol, UK, pp. 630-656.

Cadogan J, Eastell R, Jones M, Barker ME (1997) Milk intake and bone mineral acquisition in adolescent girls: randomised, controlled intervention trial. BMJ 315: 1255-1260.

Cashman K & Flynn A (1999) Optimal nutrition: Calcium, magnesium and phosphorus. Proc Nutr Soc 58: 477-487.

Delange, F. (1994). The disorders induced by iodine deficiency. Thyroid, 4(1), 107-128.

Männer, K. und Bronsch, K. (1987):Mineralstoffe. In: Lehrbuch der Veterinär-Physiologie. 7. Auflage, Wittke, G. (Hrsg.), Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg, S.93-119.

NAYLOR, J.M. (1991): The major minerals (Macrominerals) in: NAYLOR, J.M. u. S.L. RALSTON (Hrsg.): Large Animal Clinical Nutrition. Mosby Year Book, London, S. 35 – 54

Prokop D (1986) Stretch Marks - A Partial Solution to a Problem that Plagues Bodybuilders. Muscle and Fitness 3/86

WHO. (2004). Iodine status worldwide: WHO Global Database on Iodine Deficiency, editors: De Benoist, Bruno et al. Genf. ISBN 9241592001, Seiten 1-58.

WIESNER, E. (1970): Ernährungsschäden der landwirtschaftlichen Nutztiere. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena.

Internetquellen:

http://www.paradisi.de/Health_und_Ernaehrung/Vitalstoffe/Nikotin/

http://www.welt.de/gesundheit/article108595998/Das-sind-die-Lieblingsmedikamente-der-Deutschen.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Calcium

http://de.wikipedia.org/wiki/Chrom

http://de.wikipedia.org/wiki/Eisen

http://de.wikipedia.org/wiki/Iod

http://de.wikipedia.org/wiki/Kupfer%28II%29-fluorid

http://de.wikipedia.org/wiki/Magnesiumhydroxid#/media/File:Kristallstruktur_Cadmiumiodid.png

http://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Sigismund_Marggraf

http://www.mineralienwissen.de/mineralien-entstehung.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Mineralstoff

http://de.wikipedia.org/wiki/Mineral

http://de.wikipedia.org/wiki/Natriumchlorid

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wei%C3%9Fer_Phosphor.svg

http://de.wikipedia.org/wiki/Phosphor

http://de.wikipedia.org/wiki/Selen

http://de.wikipedia.org/wiki/Spurenelement

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Kristallstruktur_Calciumchlorid.png

http://de.wikipedia.org/wiki/Zink

Empfehlungen Für Dich

Abonniere jetzt unseren regelmäßig erscheinenden Newsletter und werde stets als Erster über neue Produkte und Angebote informiert.

Der Newsletter ist natürlich jederzeit über einen Link in der E-Mail wieder abbestellbar. Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.